Le musée du Louvre fait l’acquisition de gré à gré, pour le département des Arts de Byzance et des chrétientés en Orient, de l’exceptionnelle collection d’icônes réunie au Liban par Georges Abou Adal et complétée par son fils Freddy Abou Adal.

La collection de la famille Abou Adal comporte 272 icônes crétoises, grecques, balkaniques, transylvaines, valaques, russes, levantines et melkites. Elle illustre ainsi la diversité des centres de production et les échanges culturels, depuis le XVe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Elle se distingue aussi par l’abondance des signatures d’artistes qui y sont représentées. Enàn, elle conserve un rare ensemble d’icônes produites dans le contexte du renouveau du patriarcat grec d’Antioche au XVIIe siècle, à Alep notamment, et par les chrétiens arabophones de Syrie, du Liban et de Jérusalem. La collection Abou Adal avait été révélée en 1993 au musée Carnavalet, à Paris, puis présentée au musée d’Art et d’Histoire de Genève, en 1997. Depuis, plusieurs icônes de cette collection, considérées comme des jalons importants de l’histoire de l’art, ont été exposées ou commentées dans des publications scientifiques.

L’acquisition de cette collection est un acte fondateur pour le département des Arts de Byzance et des chrétientés en Orient, qui accueillera ses premiers visiteurs en 2027. Elle complète le fonds déjà présent et enrichi par des acquisitions ponctuelles depuis 2022. Le Louvre est désormais l’une des seules collections muséales à pouvoir illustrer une telle diversité dans les régions de production de l’art de l’icône, du VIIIe siècle avec Le Christ et l’abbé Ména découvert à Baouît, en Moyenne-Égypte, jusqu’au début du XXe siècle avec le triptyque impérial représentant saint Nicolas, sainte Alexandra et saint Alexis.

Triptyque, prêtre Stylianos le Crétois, Grèce, vers 1500. 40 cm x 62 cm © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal

Triptyque, prêtre Stylianos le Crétois, Grèce, vers 1500. 40 cm x 62 cm © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal

Le département des Arts de Byzance et des chrétientés en Orient organise, avec le Collège de France et l’Ecole du Louvre, un colloque international En chair et en or : regards sur l’icône, XVe-XXe siècle, les 7 et 8 avril 2025. En réunissant des universitaires et des responsables de collections d’icônes aux États-Unis, en Europe (Grèce, Angleterre, Suède, Roumanie, Albanie, Allemagne, République tchèque, France) et au Proche Orient (Liban et Syrie), ce colloque souhaite mettre en lumière des approches renouvelées sur l’icône en s’intéressant aux questions transnationales, à l’historiographie, à l’histoire matérielle et à la réception de ces œuvres. Il explorera également la matérialité singulière de cette peinture. Ce colloque porte ainsi l’ambition d’interroger et de renouveler les perspectives de la recherche dans le domaine des icônes en s’ouvrant à de nouvelles méthodologies, histoires et géographies.

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE

Constituée majoritairement entre 1952 et le début des années 1970, puis complétée ponctuellement par des acquisitions en vente publique dans les années 1990, la collection Abou Adal est l’un des plus remarquables ensembles d’icônes en mains privées. La collection comprend aujourd’hui 272 œuvres, illustrant une production courant du début du XVe siècle au premières années du XXe siècle. Elle comporte des icônes d’iconostase (icônes « despotiques », c’est-à-dire de la rangée basse de l’iconostase ; icônes du dodékaorton, c’est-à-dire de la rangée des douze fêtes principales de l’Église orthodoxe ; portes royales, c’est-à-dire les portes centrales de l’iconostase ; croix d’iconostase ; icônes de proskynétaria, c’est-à-dire exposées à la dévotion des àdèles sur des présentoirs lors de certaines fêtes particulières…), des icônes de dévotion privées et un bel ensemble de triptyques ou diptyques illustrant également la dévotion particulière.

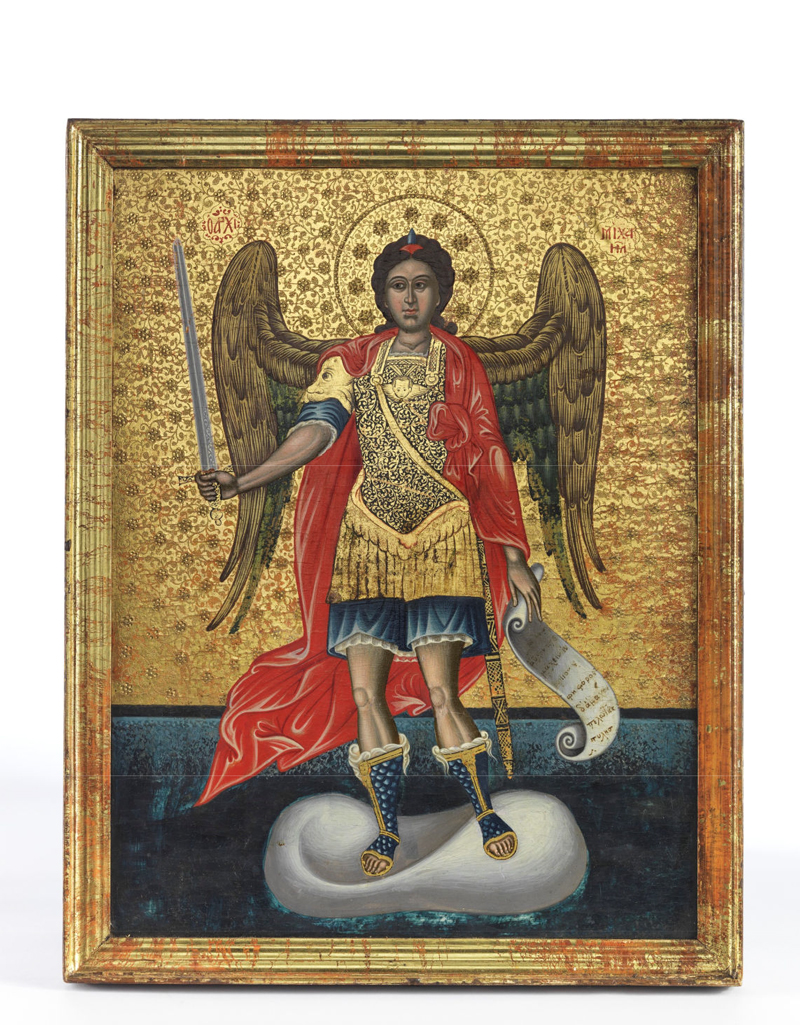

Michel Archange Attribué à Ne'meh al-Musawwir, début du XVIIIe siècle 48 cm x 38 cm © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal

Michel Archange Attribué à Ne'meh al-Musawwir, début du XVIIIe siècle 48 cm x 38 cm © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal

Elle illustre aussi une diversité de centres de production : la Grèce continentale, bien sûr, avec les ateliers du Mont Athos et des Météores, de Grèce centrale et du Nord et du Péloponnèse, les Balkans, avec les ateliers de l’Épire et de Thrace, mais aussi ceux des communautés grecques de Constantinople ou d’Asie Mineure ; la Valachie, avec d’importantes œuvres du style « brâncovanesc », et la Transylvanie, avec d’émouvantes icônes sous verre ; ceux des Balkans slaves (Serbie ou Macédoine du Nord) ; ceux de Russie du Nord, du Nord-Ouest, comme Novgorod, de Russie centrale, comme Moscou, Yaroslavl, Palekh, Mstera et ceux des « Vieux-Croyants » ; enàn, et c’est la plus remarquable des singularités de cette collection, elle compte un nombre important d’icônes levantines (Jérusalem) et « melkites ». Ces dernières ont été acquises pour la plupart avant l’exposition qui s’est tenue en 1969 au musée Nicolas Sursock à Beyrouth et qui fut considérée comme une véritable révélation d’une expression artistique totalement méconnue.

La collection Abou Adal se distingue par la présence de nombreuses icônes reconnues depuis des décennies comme étant d’une qualité remarquable. Outre les icônes signées par des maîtres, d’autres peuvent être attribuées avec certitude à de grands peintres comme Mikhaïl Damaskinos ou les frères Georgios et Frangos Kontaris, par exemple. Certaines iconographies sont extrêmement rares, comme la Fête de l’Orthodoxie, qui représente le rétablissement du culte des images après la crise iconoclaste, la Divine liturgie ou la représentation symbolique de l’Eucharistie. Elles témoignent de la vivacité de la peinture crétoise dans ses grandes heures. Pour le domaine melkite, on citera les représentations de saint Élian de Homs, des Quarante Martyrs de Sébaste, les vita-icônes (image centrale du saint entouré de saynètes représentant les épisodes de sa vie) de saint Jacques le Perse, de saint Théodore Tiron ou de saint Georges et, bien sûr, les représentations des saints stylites Siméon l’Ancien et Siméon le Jeune. Ces iconographies correspondent au renouvellement de l’hagiographie au XVIIe siècle en Syrie et au Liban pour promouvoir les sanctuaires locaux et reviviàer les communautés religieuses de la région par le biais des pèlerinages et de la dévotion aux saints. Une grande icône du premier Concile de Nicée compte aussi parmi les raretés iconographiques de la collection.

Le Concile de Nicée, 1637 (?) 85 cm x 120 cm © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal

Le Concile de Nicée, 1637 (?) 85 cm x 120 cm © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Julien Vidal